北京市高层和大跨度预应力钢..

北京市高层和大跨度预应力钢结构工程技术研究中心依托于北京工业大学组建,2013年6月被北京市科委正式认定,现任工程技术研究中心主任为张爱林教授,学术委员会主任为聂建国教授。中心紧密结合北京市现代钢结构体系创新和钢结构住宅产业化重大需求开展科学研究和技术服务。中心相关研究人员共有30名。目前拥有教授8名,博士生导师6名,其中2名分别是从美国、日本归国的留学人员。钢结构工程技术相关人员固定人员中,具有博士学位的人员比例达到80%,硕士学位人员比例占90%。团队带头人张爱林教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,北京市拔尖创新人才及创新学术团队负责人。现任中国钢结构协会副会长、全国钢结构住宅技术专家委员会副主任委员、国家钢结构工程中心技术委员会委员、建设部建筑金属结构协会钢结构专家委员会委员,香港建筑金属结构协会和澳门金属结构协会顾问。

主要研究方向包括:

1. 现代大跨度、超高层钢结构体系创新及设计

重点创新现代钢结构体系,研究现代新型钢结构体系的整体稳定性、抗风、抗震性能,建立基于性能的钢结构体系的基本分析计算理论和设计方法,解决现代钢结构体系工程设计、施工、制造中的关键技术问题,制定现代钢结构设计技术新指南和新标准。大跨度屋盖结构优化方法、结构整体稳定分析;预应力高层钢结构新体系研发、优化设计、典型节点抗震性能研究、典型抗侧力体系抗震性能、张拉施工仿真与模型试验。

2. 工业化装配式钢结构住宅产业化关键技术

重点研究多高层装配式钢结构产业化,创新装配式钢结构新体系,获得快速安装、安全可靠的钢结构体系,并研发快速安装、经济适用的轻型钢结构墙体和楼板,满足隔声、防火要求,获得钢结构居住建筑的产业化成套技术,并用于实际工程设计、建造和施工。工业化装配式钢结构住宅产业化关键技术研究的主要方向包括:高层钢结构新体系组成研究,柱子楼板承载能力和抗震性能研究,新型快速安装轻质墙体的开发和抗火、隔声试验研究。

3. 现代钢结构复加工制作新技术及全寿命健康监测

重点研究复杂钢构件高精度加工制作工艺及深化设计、复杂钢构件连接设计与加工、大型复杂钢结构全寿命健康监测系统研制,开发基于无线传感技术的土木工程健康监测综合平台,实时损伤识别算法研究,结合监测数据的健康监测状态评估方法,最终并应用于大型结构实际工程。显著提高现代钢结构设计的科学性和经济性,大力推进我国钢结构科学发展与技术进步,为《钢结构设计规范》修订提供科学依据。

主要研究成果包括:

1、成功研发世界上第一个大跨度弦支穹顶结构——奥运羽毛球馆

研发了新型弦支穹顶体系、撑杆可调节节点 、V字型径向索节点等,获得5项国家发明专利,成功应用与奥运会羽毛球馆,用钢量低至每平方米63公斤。低于同类建筑50%,节约钢材418吨,获得中国钢协科技进步特等奖,北京市科技进步二等奖,全国百篇优博提名奖。

2、设计研发了国内第一个大跨度所穹顶结构,跨度72米。跨度72米,用钢量仅20公斤/平方米。获得国家发明专利2项。获得中国钢协科技进步一等奖。

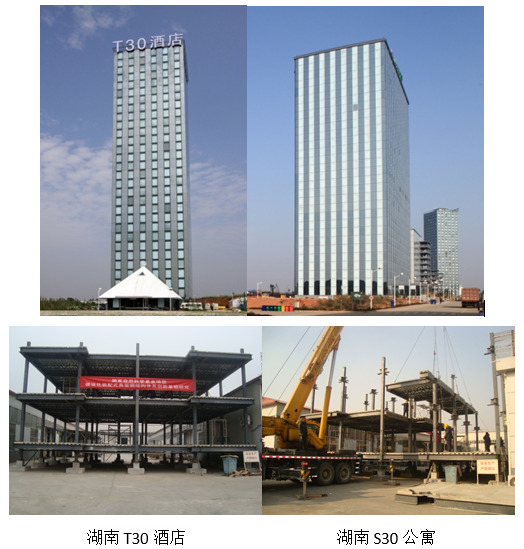

3、研发快速装配式高层钢结构,推动钢结构建筑工业化,通过湖南省建设厅和山西省建设厅组织的专家论证会。该技术已成功在湖南、上海、山东、山西、宁夏、湖北及墨西哥等地,建设试验楼和试点工程

4、 针对钢结构产业化的特点,自助开发了大量适合钢结构产业化的装配式钢结构体系,申请专利72项,并作为样板工程推广钢结构住宅产业化。

5、主编国家标准《预应力钢结构技术规程》,工程中心的部分研发成果写入规程。

开放交流

本中心本着对外开放的原则,积极开展各种渠道的国内外交流和合作。出访日本、英国,与日本钢结构协会、 国际空间结构协会、英国钢结构协会交流。同时,与美国巴弗洛大学、澳大利亚西澳大学、新加坡国立大学等建立了长期合作关系,定期委派教师和博士研究生开展长、短期合作交流。本中心以北京工业大学钢结构学科及相关学科为基础,联合北京航空规划建设发展有限公司、北京建工集团、中铁建设集团、北京市住宅建筑设计研究院、北京市建筑工程研究院有限责任公司成立,不断加强各单位合作,充分开展产学研用四结合的研发合作,加强研究成果转化。

地 址:北京市朝阳区平乐园100号

邮 编:100024

电 话:18612212568

传 真:01067391815

邮 箱:liuxuechun@bjut.edu.cn

联系人:刘学春 副主任